Al-Jahiz nació en Basora (Irak) a finales del siglo VIII. Escribió alrededor de 200 obras, de las que nos han llegado únicamente varias decenas. Entre ellas, el Kitab al-Hayawan o Libro de los animales, compuesto por 7 volúmenes que superan las 1000 páginas. Se le considera pionero en temas como la influencia del medio en los animales, las cadenas tróficas, el mimetismo, la psicología animal, la evolución (Álvarez, 2007), etc.

Sello conmemorativo de Al-Jahiz

Dedicó un capítulo a las hormigas donde, más allá de compilar los relatos de los clásicos (por ejemplo, de Aristóteles), como sucedió insistentemente a lo largo de toda la Edad Media, aportó observaciones personales de gran interés. Asombra su descripción del reclutamiento de obreras, con la sutil disquisición sobre si la exploradora que encontró el alimento, y que informa posteriormente a sus compañeras, vuelve al él encabezando la marcha desde el nido. O su conocimiento de la interacción general entre hormigas y gusanos, al punto que aquellas puedan servir a eliminar las plagas de estos… Tales planteamientos sólo puede hacerlos (lo diré con sus propias palabras) quien tiene “una larga experiencia”.

Dejo la palabra al sabio Al-Jahiz, en la traducción que hizo el gran arabista español Miguel Asín Palacios (1930):

DE LAS HORMIGAS

Comenzamos esta parte [cuarta], con la ayuda de Dios y con su auxilio, hablando de las hormigas chicas y grandes, según prometimos al terminar el tomo tercero...

[Almacenamiento y manipulación de semillas]

Si queremos ponerte un ejemplo típico de maravilla y de admiración, que sugiera cuán grande es la providencia, habremos de traer a colación al animal más vil, pequeño, abyecto y despreciable, haciéndote ver la sutil sensibilidad que posee, su admirable previsión y preocupación de las consecuencias, su semejanza y parecido en esto con el hombre, siendo como es el hombre el rey de la creación, a cuyo dominio está sujeto el orbe entero con todo cuanto encierra. Sabemos, en efecto, que la hormiga almacena para el invierno durante el estío, previniéndose así de antemano y sin desfallecer en su firme propósito ni un solo momento, mientras le es posible almacenar. Después, su experta sagacidad y previsión de las consecuencias llega hasta el extremo de que, ante el temor de que las semillas, almacenadas durante el verano para el invierno, se pudran y gusanen en el seno de la tierra, las saca a la superficie para que se sequen y tornen a su estado normal dándoles el aire y evitando así su corrupción y podredumbre. Después, como a menudo o, mejor, casi siempre el lugar en que almacena las semillas es húmedo, teme la hormiga que germinen por la parte central del grano cubierta de una fina película (pues sabe muy bien que por ese punto es por donde la semilla comienza a germinar y a transformarse en planta), y así la hormiga hiende el grano entero en dos mitades, y si es de coriandro o cilantro, lo hiende en cuatro partes, porque la semilla de esta planta es la única que tiene la propiedad de germinar en sus dos mitades. Hasta tal extremo aventaja la hormiga, por este solo hecho, en sagacidad a todos los animales, que quizá es más prudente que muchos hombres.

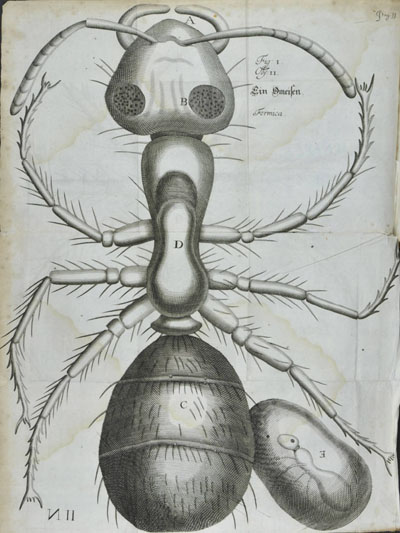

Ilustración del Libro de los Animales (Siglo XIV. Biblioteca Ambrosiana, Milán)

[Olfato y transporte de presas]

A pesar del exiguo tamaño de su cuerpo y de su poco peso, la hormiga posee también un olfato como ningún otro animal, pues a veces ocurre estar un hombre comiendo langostas o cosa semejante y caérsele de la mano una o un trozo de ella y, aunque no haya visto por allí cerca ni una sola hormiga ni de que existan en tal lugar haya la menor noticia, no pasa mucho rato sin que aparezca una y, encaminándose derechamente a la langosta que cayó en tierra, intenta con todo empeño darle una vuelta y llevársela a rastras, y si se siente incapaz de lograrlo, tras inútiles tentativas, marcha de regreso a su hormiguero, y no pasa mucho rato sin que aquel hombre la vea volver, seguida de una fila negra y extensa de hormigas, para que la ayuden, y se llevan a rastras la langosta. Lo primero, pues, que observamos aquí es la fiel veracidad de su olfato, para barruntar lo que no advertiría ni el hombre hambriento. Después, la audacia y tenacidad del empeño en transportar una carga que es cien veces o más de cien veces mayor en peso que el suyo propio, pues no hay animal alguno capaz de cargarse, como lo hace la hormiga, un peso que sea superior en muchos múltiplos al de su cuerpo mismo, sin desistir jamás de la empresa, si no es tras sentir agotado su aliento.

[Reclutamiento de obreras]

Pero quizás alguien diga: “Y ¿cómo sabe el hombre que la hormiga que quiso llevarse la langosta sin conseguirlo, es precisamente la que trasmitió la noticia a sus pequeñas compañeras y la misma que viene luego a la cabeza de ellas?” A esto responderemos que por una larga experiencia, pues jamás hemos visto que una hormiga intente arrastrar una langosta y no pueda conseguirlo, sin que poco después, si es que vuelve, venga acompañada de otras hormigas. Y si bien es verdad que no podemos a simple vista distinguir aquella hormiga de sus compañeras, también es cierto que no cabe concebir otra hipótesis que la que hemos dicho, pues además nunca hemos visto hormiga alguna que, si al volverse al hormiguero, cargada con una presa o sin carga, se topa con otra hormiga, deje de detenerse junto a ella y contarle alguna cosa, lo cual es indicio de que al abandonar aquella hormiga a la langosta lo hizo para informar a sus semejantes, como lo hace el explorador, que no engaña a sus compañeros de caza...

Ilustración del Libro de los Animales (Siglo XIV. Biblioteca Ambrosiana, Milán)

[Hormigas contra plagas]

Las especies de animales que almacenan víveres y que en esto se parecen al hombre, dotado de reflexión, prudencia y previsión del porvenir, son las hormigas chicas y grandes, el ratón, el lagarto, la araña y la abeja, si bien la abeja no almacena más que un solo género de alimentos, que es la miel.

Pretende El Yactorí [autor no identificado] que si introduces una hormiga grande en un hormiguero de hormigas chicas, se las come todas sin dejar una, y afirma además que esto lo ha experimentado él mismo. El autor de la lógica [Aristóteles] dice que la hiena devora rápidamente las hormigas, pues se va al hormiguero cuando están en él todas juntas y se las come lamiéndolas con la lengua, con una avidez devoradora y un apetito intenso. Dicen también que a menudo ocurre que el gusano teredo haga grandes estragos en las aldeas devorando todo cuanto encuentra en las casas, y la plaga dura sin cesar hasta tanto que en aquellas aldeas se instalan las hormigas, pues Dios otorga a éstas tal dominio sobre aquellos gusanos, que no dejan uno vivo. Claro que a su vez las hormigas, después de aniquilarlos, quedan allí también y son una plaga, aunque menos dañina que los dichos gusanos. Eso aparte de que a menudo sucede que también desaparecen luego las hormigas de aquellas aldeas, y así quedan sus habitantes libres de ambas plagas juntamente. Hay quienes pretenden que aquellos gusanos se transforman en hormigas, en lugar de desaparecer devorados por éstas, y que a medida que se van transformando en hormigas, va disminuyendo su número y menguando así por días su daño.

Pretende El Yactorí [autor no identificado] que si introduces una hormiga grande en un hormiguero de hormigas chicas, se las come todas sin dejar una, y afirma además que esto lo ha experimentado él mismo. El autor de la lógica [Aristóteles] dice que la hiena devora rápidamente las hormigas, pues se va al hormiguero cuando están en él todas juntas y se las come lamiéndolas con la lengua, con una avidez devoradora y un apetito intenso. Dicen también que a menudo ocurre que el gusano teredo haga grandes estragos en las aldeas devorando todo cuanto encuentra en las casas, y la plaga dura sin cesar hasta tanto que en aquellas aldeas se instalan las hormigas, pues Dios otorga a éstas tal dominio sobre aquellos gusanos, que no dejan uno vivo. Claro que a su vez las hormigas, después de aniquilarlos, quedan allí también y son una plaga, aunque menos dañina que los dichos gusanos. Eso aparte de que a menudo sucede que también desaparecen luego las hormigas de aquellas aldeas, y así quedan sus habitantes libres de ambas plagas juntamente. Hay quienes pretenden que aquellos gusanos se transforman en hormigas, en lugar de desaparecer devorados por éstas, y que a medida que se van transformando en hormigas, va disminuyendo su número y menguando así por días su daño.

[Fama, muerte y eliminación de las hormigas]

Las hormigas son proverbiales por su multitud, y así se dice: “Vinieron como hormigas.” Los etíopes son de dos especies: unos, que se glorían por su muchedumbre, se llaman “las hormigas”; otros, que se glorían por su paciencia y corpulencia, se llaman “los perros”; los unos están siempre tumbados; los otros siempre en movimiento: aquéllos son los perros; éstos las hormigas.

Una de las causas de la muerte de las hormigas es el salirles alas. Ya lo dijo el poeta: “Y cuando a la hormiga le nacen alas para volar, cercano está su fin.” Y es que una vez transformadas así las hormigas, los pájaros las cazan fácilmente al volar. También se matan las hormigas derramando alquitrán y azufre en las bocas de sus hormigueros, sembradas previamente de granos de cebada. Nosotros hemos hecho la prueba, pero resulta inútil.

Referencias:

- ALVAREZ, F. 2007. “El Libro de los Animales” de al-Jahiz, un esbozo evolucionista del siglo IX. eVOLUCIÓN 2 (1): 25-29.

- ASÍN PALACIOS, M. 1930. El “Libro de Los Animales” de Jâhiz. Isis 14: 20-54.

+.jpg)

+.jpg)

.+Estrasburgo-+Jacob+Meydenbach-L%C3%A1m.+407+copia.jpg)

.+L%C3%A1m.+036.JPG)

,+based+on+an+account+of+Bartholomaeus+Anglicus%27+mid+13th-century+De+Proprietatibus+Rerum+.jpg)

.jpg)

+.jpg)